大理感通寺里的茶与诗

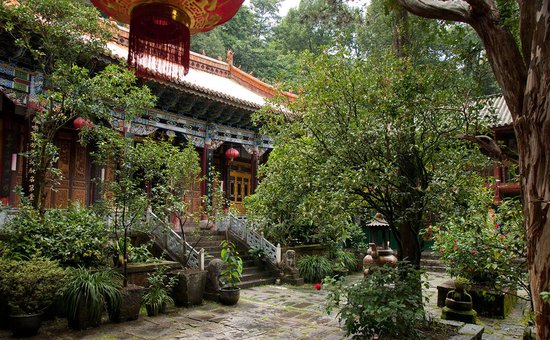

大理感通寺 资料图

妙香古国大理的点苍山上有十九座山峰,十八条溪流。山顶终年积雪,山腰云雾缭绕、草木苍翠,山林间坐落者上几十座古寺,掩映在圣应峰树林间感通寺是其间最大也是最早的古寺之一,亦是感通茶的发源地。

感通寺旧称荡山寺,据《荡山志略》记述:“点苍山荡山寺始建于汉重建于唐”。感通寺在明代就植有茶树、僧人制茶、有烹茶的方法,甚至还有一口为茶而建的井——“寒泉”“岳麓苍山半,波涛黑水分。传灯留圣制,演梵听华云。壁古仙苔见,泉香瑞草闻。花宫三十六,一一远人群。”就是明末的云南状元杨慎为感通寺记录下的诗句。“世人慎勿轻茶童,万事无如水味长。”亦是著名的担当和尚在此写下的茶言茶语。

马嘶花放 苍洱驰名第一山

感通寺历史久远,历经沧桑的感通寺庙几经兴衰,明洪武十五年(公元1382年)住持无极禅师赴南京朝拜太祖朱元璋,敬献了白马和茶花。无极禅师面帝时忽然马嘶花放,一片祥光笼罩。太祖甚喜,当即赐宴招待,并赐与袈裟一件,赐名“法天”。 无极禅师离京时,太祖赋《僧居点苍》诗相赠,并御授无极禅师僧纲之职。太祖诗曰:“碧鸡莺转恋花打,影射滇池鱼尾过;现秀两间磅礴盛,英华三界屈蟠多。诸葛六军擒孟获,颖川一鼓下样打;僧修百劫超尘世,抚鹿松阴卧绿莎。”无极回大理后,将太祖所作的十二首诗镌刻立碑,成为了感通寺历史上的重要文献。籍此,后来担当和尚撰就了“寺古松深,西南览胜无双地;马嘶花放,苍洱驰名第一山。”的对联。

大理感通寺的“感通茶”最初源于寺院中,因寺而名,是云南享誉较早的地方名茶。感通茶具体的种植年份无法考证,但在300多年前的1639年3月,旅行家徐霞客在感通寺看到的茶树已然“中庭院外,乔松修竹,间作茶树,树皆高三四丈,绝与桂相似。时方采摘,无不架梯生树者。茶味颇佳,炒而复爆,不免黝黑。”《明一统志》中也称:“感通茶,感通寺出,味胜他处产者。”万历年间,谢肇淛在《滇略》一书有:“茶,点苍感通寺之产过之,值也不廉”的记述。明代李元阳在《大理府志》记载:“感通茶,性味不减阳羡(江苏宜兴),藏之年久,味愈胜也。”

大理感通寺 资料图

寒泉烹茶遗古风

关于感通茶的制茶法与烹茶法,在久远的岁月里一直不断地改良,我们在相关的文字里可以读出一些奥妙。

明代的冯时可的《滇行记略》中记载:“感通寺茶,不下天池(江苏)伏龙(浙江绍兴)。特此中人不善焙制尔。”“不善焙制”指的就是当时制茶法于时人所要求有一定的差异。明万历年间,滇中“理学巨儒”李元阳邀云南巡按刘维同游感通寺,寺僧以感通茶相待。李元阳、刘维与印光法师参悟禅茶,刘维还授与印光烹茶新法。后来,李元阳在寒泉旁建了“寒泉亭”,刘维还专门写了《感通寺寒泉亭记》:“点苍山末有荡山,荡山之中曰感通寺,寺旁有泉,清冽可饮。泉之旁树茶,计其初植时不下百年之物。自有此山即有此泉,有此泉即有此茶。采茶汲泉烹啜之数百年矣,而茶法卒未谙焉。相传茶水并煎,水熟则浑,而茶味已失。遂与众友,躬诣泉所,并嘱印光取水,发火,拈茶如法烹饪而饮之。水之清冽虽热不解其初,而茶之气味则馥馥袭人,有隽永之余趣矣。”

明代是茶饮从煮饮向冲泡过渡的、饮茶风尚更为普及的一个时期,亦是吃茶方法由唐代的饼茶、宋代的团茶改为炒青条形散茶的阶段,吃茶方式从将茶碾成细末煮饮,较之后来慢慢转变为把散茶直接放入壶或盏内的方式,应该还遗留有一段烹煮的过渡期。

刘维所记“茶水并煎,水熟则浑,而茶味已失。”指的应是水未沸即投茶同煮。至“水熟”,煎煮时间过长,茶汤自然浑浊,影响观感,口感上也失去茶叶的鲜爽。不过这样的烹茶方法确实是在云南民间、尤其是大理一代流行过的“蒙舍蛮”的吃茶遗风。

“蒙舍蛮”的煮茶法

饮茶始于西汉,西汉时尚无制茶法,汉魏南北朝以迄初唐时的人们都是直接采茶树鲜叶烹煮成羹汤而饮,西汉王褒《僮约》:“烹茶尽具”,用的是新鲜茶叶直接煮饮,唐以后则以晒干的茶煮饮为主。西晋郭义恭《广志》:“茶丛生,真煮饮为真茗茶”。东晋郭璞《尔雅注》:“树小如栀子,冬生,叶可煮作羹饮”。晚唐杨华《膳夫经手录》:“茶,古不闻食之。近晋、宋以降,吴人采其叶煮,是为茗粥”。那时,人们饮茶就好似喝茶汤,怪不得晚唐皮日休在《茶中杂咏》要大发感叹:“然季疵以前称茗饮者,必浑以烹之,与夫瀹蔬而啜饮者无异也”。

唐代伊始,随着社会经济的进步,制茶技术也得到全面发展,饼茶(团茶、片茶)、散茶出现。吃茶的方法也逐渐讲究起来。唐代饮茶以陆羽倡导的煎茶为主,煮茶之古风仍存,特别在北方和西南少数民族地区较一直沿袭。

云南是茶树王国,也是世界茶树发源地的中心,种茶、吃茶的历史自然悠久。不过,因天高地远,云南大山里的茶树默默地在岁月里枯荣,滋养了当地的百姓,却在唐以前的茶书、茶史里鲜见记载。至晚唐才有樊绰《蛮书》记:“茶出银生成界诸山,散收,无采早法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。在唐朝,云南的版图尚未归入大唐,大好的云南山水是南昭国的天下,蒙舍蛮是南昭国的主要力量,《云南志》里记载“蒙舍诏自言源于永昌沙壹,”永昌的哀牢人曾经北迁到大理巍山一代,与世居巍山的昆明人融合共居,后被称为“蒙舍蛮”。《蛮书》所记录下的蒙舍蛮的饮茶方式,其实在大唐也是普及的,是那个时代老百姓日常的吃茶习俗。

唐代煮茶,往往加盐葱、姜、桂等佐料。苏辙《和子瞻煎茶》诗有“北方俚人茗饮无不有,盐酪椒姜挎满口”;清代周蔼联的《竺国记游》记载:“西藏所尚,以邛州雅安为最。……其熬茶有火候”都是流传在民间烹煮茶法的佐证。这种加盐葱、姜、桂与茶同煮的方式减淡了茶的本味,在更大意义上接近于羹汤,为后世所慢慢摈弃,亦是茶圣陆羽所不苟同的吃茶法,但其仍然不失唯一种历史的遗证。时至今日,大理一带仍然保留有用陶茶罐烤茶、煮茶的方法,在白族的“三道茶”里就有浓浓的煮茶古风。

汲其了“先进“吃茶方式的刘维“拈茶如法烹饪而饮之。水之清冽虽热不解其初,而茶之气味则馥馥袭人,有隽永之余趣矣。”在“蒙舍蛮”的基础上加以改进,引用了中原地区的方法,将茶之本味在煎煮中保留下来,这一切就是在感通古寺中、古井边、古茶树下发生的,刘维《感通茶与僧话旧》有诗云:“竹房潇洒白去边,僧话留连茗熏煎。海山久思惟有梦,心中长住不知年。”记录的也是这段古寺茶缘。

扫码关注“佛商网”官方微信

扫码关注“佛商网”官方微信